Время работы

Вт, чт с 13 до 21, Ср, пт-вс с 11 до 20, Пн - выходной

Муар (так по-свойски в Москве называют музей архитектуры имени А. В. Щусева) сложно назвать музеем в привычном значении слова. Разве возможно в стенах одного здания собрать и сохранить улицы городов и фасады домов? На чертежах – наверное. В этом и состоит уникальность Муара: он является не только музеем истории архитектуры, хотя исторические документы в его архивах (макеты, обмеры, чертежи) исчисляются десятками тысяч, и не просто хранителем старины, который находится в историческом особняке. Нет другого государственного музея, где экспозиции сменялись бы так же часто, как здесь. Причин такой динамичности несколько.

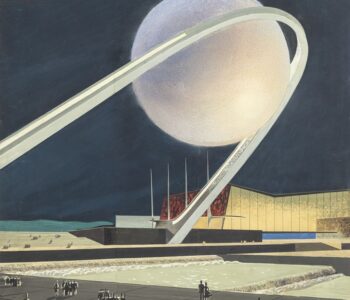

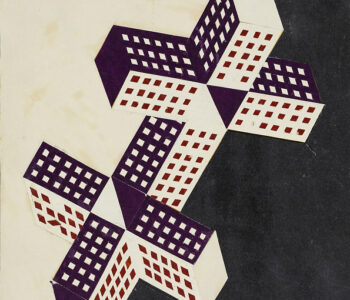

Во-первых, фонд музея настолько велик и разнообразен, что выставляют его понемногу, частями и не во всех залах, создавая из каждой выставки отдельный информационный повод. В один сезон показывают все конкурсные варианты Мавзолея Ленина, в другой – донаполеоновский макет Кремлевского дворца. Всю зиму могут выставлять работы студентов ВХУТЕМАСа, а после – современное австрийское искусство. Казалось бы, такая политика не может быть долгосрочной, но музей придерживается ее уже больше пятидесяти лет и пока ни разу не повторялся.

А. В. Щусев (1873 – 1949) – знаменитый российский архитектор, основатель Музея русской архитектуры. Среди его творений мирового значения – мавзолей В. И. Ленина, Казанский вокзал, гостиница «Москва».

Во-вторых, поскольку архитектура стремится идти в ногу со временем, этому направлению должен следовать и архитектурный музей. Исполнять роль исследовательского центра, устраивать диспуты, встречи, исторические лекции по архитектуре особенно важно в Москве, городе, где один архитектурный стиль громоздится над другим и сменяется следующим. У Муара есть счастливая возможность благодаря своей специализации не ограничиваться встречами в лектории, а устраивать живые прогулки по городу.

В-третьих, все больше утверждаясь как центр сети профильных музеев, объединенных общими культурными задачами, Муар активно разъезжает с выставками, показывая, как легко умеет приспосабливаться к любым пространствам залов и галерей. Самое начало своей выставочной деятельности музей связывает с открытием экспозиции в Верхней галерее Большого собора Донского монастыря в 1936-м. Выставка была посвящена русскому классицизму в архитектуре и длилась до конца 30-х годов. Музей организовывал выставки под открытым небом в том же Донском монастыре, вся территория которого была занята скульптурами, фрагментами разрушенных зданий и старинными барельефами. В послевоенные годы музей продолжал устраивать выставки под открытым небом, например, в московском парке «Сокольники», направляя полученные средства на восстановление разрушенных за время войны городов. Реконструкторская деятельность стала основным направлением архитектурного музея в послевоенное время.

Выставочные залы музея: Анфилада, Флигель «Руина», Аптекарский приказ.

Муар продолжает устраивать популярные выставки в разных городах и странах. В собственных залах Муар не ограничивается возможностями запасников. Каждый сезон в музее бывают представлены российские и зарубежные художники и архитекторы, как легендарные, так и совсем молодые. Только за последнее время здесь побывали работы Оскара Нимейера, Алессандро Папетти, Александра Бродского, Тонино Гуэрры. Совсем недавно здесь же, в зале «Руина», проходила знаменитая выставка Николая Левочкина, которая наглядно демонстрирует политику Музея архитектуры по поддержанию и открытию новых и нестандартных явлений. Николай Левочкин, гениальный русский самоучка, большую часть жизни работавший машинистом в московском метрополитене, прославился только после смерти, когда семья открыла для мира его наследство. В квартире бывшего машиниста родственники, к удивлению своему, нашли целый микрогородок, собранный из различных материалов. Стилизованные древнерусские храмы и домики собирались чудо-архитектором из фрагментов мебели, бутылок, досок или обрезков рельсов. Находка была передана в музей и затем сразу же представлена публике.

Гений места

Особого разговора заслуживает место на Воздвиженке, где сегодня расположен музей. Дело не только в том, что из его торцовых окон открывается чудесный вид на Кремль, в частности, на Троицкую башню и колокольню Ивана Великого, хотя во многом непосредственная близость к Кремлю и сделала это место уникальным. История этой земли говорит сама за себя.

Аптекарский приказ

В начале XVII века здесь находилось подворье Псково – Печерского монастыря, но уже к середине столетия земли перешли во владение боярина И. Д. Милославского, ближайшего родственника царя Алексея Михайловича. В подражание царю Милославский разбил ботанический сад и аптекарский огород между Боровицкими воротами и берегом реки Москвы – то есть там, где сегодня начало Большого Каменного моста и правительственный въезд в Кремль. Аптекарское дело у Милославского заладилось и значительно пополняло царскую казну, так что к 1660-м годам был построен целый комплекс хозяйственных сооружений Аптекарского двора вместо тех, что до этого ютились возле Троицкой башни. От тех времен сохранилась «палата для кормления» – трапезная на трех погребах, адаптированная под выставочное пространство.

Усадьба Талызиных

В конце XVIII века Аптекарский приказ перенесли в другое место, а освободившаяся лакомая земля переходила от одного богатого владельца к другому. Известно, что одно время эта территория принадлежала князю В. Л. Долгорукому, затем грузинскому царевичу Вахтангу. С конца XVIII века здесь оседает дворянский род Талызиных, при которых и сложился архитектурный ансамбль усадьбы, до сих пор носящей имя этого рода.

Кабинеты Сталина и Молотова

Такой, какой мы видим усадьбу сейчас, она стала во второй половине XIX века, после того, как была продана Казенной палате. После революции все владения Казенной палаты были национализированы, в 1920 году так удачно расположенную усадьбу на четыре года занял партийный аппарат – Секретариат ЦК РКП(б). Кабинеты секретарей ЦК И. В. Сталина и В. М. Молотова находились в главном здании усадьбы. Там же, на втором этаже, в зале с колоннами, хранились секретные документы.

Общежитие

В 1930 году особняк был отдан под общежитие, в котором проживало более 800 человек. Просторные залы разделялись фанерными стенками на жилые комнаты. Перепланировка под «общагу» и 15 лет ее существования нанесли непоправимый ущерб усадьбе. После войны, когда здание перешло в распоряжение музея, началась масштабная, занявшая почти 20 лет, реставрация.

Донской монастырь

В 1934 году по инициативе А. В. Щусева и его соратников у музея появился официальный статус: он стал одним из подразделений Академии архитектуры. Через год под нужды нового музея был отдан Донской монастырь, благодаря этому спасенный от сноса и сохранившийся до сегодняшнего дня. В 1930-е годы на территорию монастыря свозились уцелевшие фрагменты разрушенных московских храмов: Успения на Покровке, Николы в Столпах, горельефы храма Христа Спасителя, фрагмент Сухаревой башни, а также часть убранства Триумфальной арки, стоявшей на Триумфальной площади.

В 1991 году монастырь был возвращен Русской православной церкви, а фонд Муара полностью перевезли на Воздвиженку. Но знаменитые скульптуры так и остались в стенах монастыря и выставляются под открытым небом.

А. В. Щусев и создание музея

Выдающийся архитектор на протяжении всей жизни боролся за возможность создания универсального музея архитектуры. Первые попытки были сделаны еще в начале 1920-х годов, когда возникла необходимость сохранения и реставрации уцелевших художественных фрагментов старого зодчества. Щусев понимал задачи шире и вместе с коллегами разработал «Положение о музее», по которому Музей архитектуры должен был выполнять еще и образовательную функцию и предоставлять помещение «для занятий всех, интересующихся архитектурой». Собственное здание удалось получить только в 1935 году.

После войны стала очевидна необходимость расширения деятельности музея по сохранению и реставрации национального наследия. Инициатива по возрождению архитектурного облика городов была поддержана правительством, и в 1945 году усадьба Талызиных была отдана под организацию нового Музея русской архитектуры.

В 1963 году, уже после смерти Щусева, произошло объединение двух музеев: Научно-исследовательского музея академии архитектуры (Донской монастырь) и Государственного музея русской архитектуры (усадьба Талызиных).